博士課程の田中です。私たちが普段、何気なく交わしているコミュニケーション。このコミュニケーションは、人々が互いの考えや感情、思考などを伝え合い、理解し合う意思疎通行為で構成され、そこには、言葉による会話だけでなく、身振り手振りや表情など非言語的な表現や文字、また、テレビや映画、新聞、映像、画像などのメディアを介した情報交換なども含まれます。

今回は、そうした人々のコミュニケーションの世界を記録し研究している国立国語研究所のアーカイブをご紹介します。

多彩な資料群の保存

国立国語研究所(東京都立川市)は、統計学的手法・電子計算機を用いた言語調査による言語地図の作成や言語行為の研究、また、映画や雑誌、新聞、テレビなどのメディアを介した情報交換と言語世界の研究、消滅危機言語・方言の研究や日本語と外国語との対照研究、応用言語学の研究など、幅広いことばの研究に取り組まれている研究機関です。

この国立国語研究所の研究資料室では、1948年の設立以来行われてきた調査・研究で収集・作成された資料の保存・管理が進められています。例えば、雑誌やテレビ、方言に関わる調査で用いられた調査票、情報カード、収録音源・映像、語彙調査雑誌、言語地図など、多岐にわたる資料が、専門的な整理と分類が施された上で所蔵されており、コミュニケーションの過去・現在・未来を考える上で欠かすことのできない研究資料・文化遺産となっています。

日常生活・メディア・地域社会のコミュニケーションの記憶

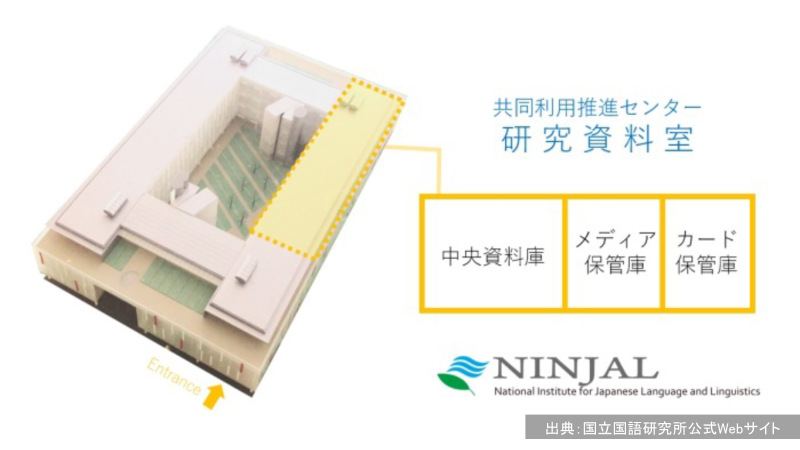

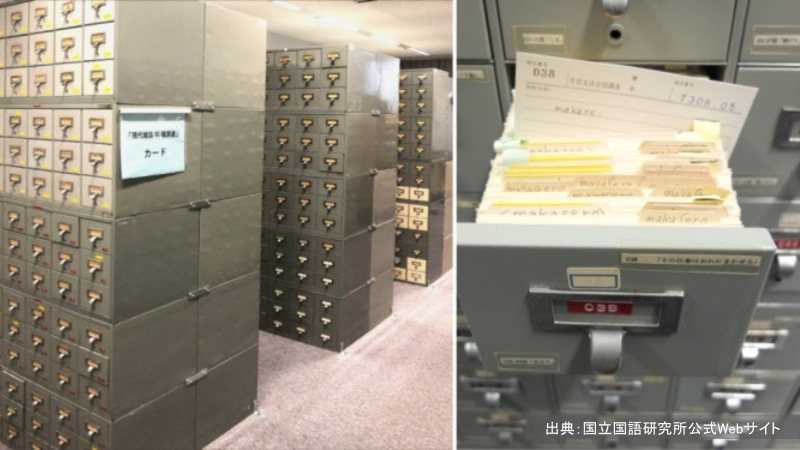

研究資料室は、「カード保管庫」「メディア保管庫」「中央資料庫」の3つの資料庫から構成されています。カード保管庫には、語彙調査で作成された数十万枚ものカードが保管されており、我々の日々の日常生活・メディア・地域社会の言葉の変遷をたどる手がかりとなっています。メディア保管庫では、過去の言語調査で収集された音声・映像データが、カセットテープやオープンリールテープ、VHSテープ、フロッピーディスク、CD-ROMなど、多種多様なメディアで保存されています。これらのメディアはデジタル化が進められ、所内限定の音声・映像データベースで視聴することが可能です。

中央資料庫では、紙の資料が同研究所の研究プロジェクトごとに資料群として管理されています。現在、公開されている資料群の数は270件あまりで、約4,000箱を超える資料が保管されています。これらの資料は、研究者が調査・研究・教育を目的として閲覧することができ、事前の申し込みにより利用可能です。

現在と未来へ向けた取り組み-研究・教育利用やデジタル化の進展-

研究資料室に収蔵された資料は、単なる記録や保存物にとどまるものではありません。例えば、1952年から1953年にかけて行われた話しことば研究「談話語の実態」の資料は、現代のコーパス研究においても重要な役割を果たしています。他にも、雑誌や新聞調査の資料が、現代の言語テストの出題基準に利用されたこともあります。このように、過去の調査資料は、現代、そして未来へと向けた研究や教育にも活用されているのです。

研究資料室では、研究所所属研究者による収蔵資料のデジタル化と目録整備が進められています。「研究資料室収蔵資料目録(試行版)」では、収蔵資料の全点目録が作成されており、1点ごとの資料について、タイトルや年代、形態などの情報が把握できるようになっています。現在、目録に登録された資料は箱全体の1%ほどですが、日々追加が行われており、今後の整備が期待されています。

また、研究資料室は、一般公開も行っており、夏休みには子ども向けの見学ツアーや、研究所探訪イベントなど、幅広い年齢層に対応したプログラムが実施されています。これらの取り組みでは、子どもたちが楽しみながら日本語の歴史や国語研究の役割について学ぶことができます。

コミュニケーションの記憶を紡ぐアーカイブに関心を持たれたら、是非、一度、今回ご紹介させていただいた研究所のWebサイトや関連資料をご覧いただき、私たちの生活やメディアで繰り広げられているコミュニケーションの世界に触れてみていただけたらと思います。