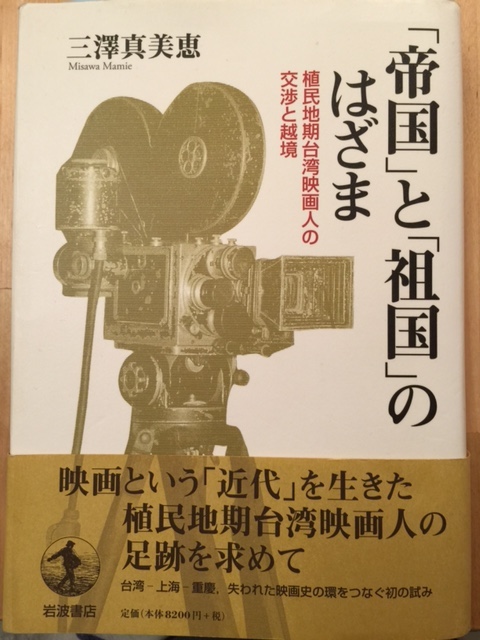

今回のフィールドレビューは、博士課程の丁智恵が『「帝国」と「祖国」のはざま―植民地台湾映画人の交渉と越境』(三澤真美恵、2010、岩波書店)という本についてご紹介します。

この本は、植民地期台湾の映画人である劉吶鴎(1905-1940)と何非光(1913-1997)という二人の人物に照明を当て、映画史のみならず、台湾史や帝国史を考察する上で非常に興味深い視点を数多く提示してくれているものです。

まず、この本のタイトルの『「帝国」と「祖国」のはざま』という言葉には、かつての日本の植民地であった台湾という特殊な立場が含まれています。この言葉は、当時の台湾映画人が、「帝国」の一員たろうとしても、「祖国」の一員たろうとしてもある種の「欠損」を前提として抱え込まされ、「国民」という軛から自由になろうとしてもなれなかったこと、それでも行かざるを得なかった隘路(in-betweenness)を含意しているということです。

そして副題の「交渉」と「越境」という言葉にも著者独自の意味付けがなされており、映画活動という、巨大な資本や流通システムなどを必要とし、「合法的」の枠内にとどまらざるをえない行為をする上で、映画人が恣意的な「法」の支配の下で、圧倒的に不利な形で支配的な権力との「交渉」をせざるをえなかったということです。そして、「越境」とは、国家間あるいは植民地—植民地本国間の空間的境界を越えることのみならず、地図上では線引きできない〈我々〉〈彼ら〉という「想像の共同体」[アンダーソン、1997]間の境界線を越えることをも意味するといいます。

このような野心的な試みを実現する上で、1990年代以後、冷戦の崩壊によって旧東側諸国の機密文書や公的文書の公開が進んだことが大きいといえます。台湾や中国においても、「檔案」と称されるアーカイブ(檔案館)所蔵の公文書が急速に公開されはじめ、実証的な歴史研究の進展を後押ししました。著者は、これらの一次資料を活用し、「マルチ・アーカイブ方式」(異なるアーカイブが所蔵する資料を読み合わせること)を用い、バイアスがかかっていることに細心の注意を払い分析することを試みています。

私自身も自分の研究の上で、様々な映像アーカイブを利用することがありますが、やはり植民地期の映像資料には、その収集や整理の過程で、当時の担当者の考え方や様々な社会状況が影響を与えていると考えられ、このバイアスには注意しなければならないと考えていたところでした。

こういった視点の研究は、日本の中での既存のアジア地域のメディアや文化、社会に関する研究をする際に、風穴をあけるような一つの方法を提示してくれるでしょう。