こんにちは。博士課程の柳です!今年は放送100年という記念すべき年です。1925年、NHKによる日本初のラジオ放送が開始されてからちょうど100年。普段はテレビCMを中心に研究をしているのですが、そんな節目の年に、改めてラジオCMについて考えてみたいと思います。

とは言っても、私は恥ずかしながら普段ラジオをほとんど聴いていません。たまに、朝起きて眠気を覚ますために「アレクサ、ラジオかけて」と言うことはありますが、「聴いている」とは言えません(二度寝防止策としてただただ音をひたすら流しているだけ)。思い返せば、中高生の頃、学校や塾の宿題の傍ら、よくこっそりラジオを聴いていましたが、大人になってからはほとんど聴かなくなっていました。そんなふうに、ラジオとは縁遠い日々を送っていた私ですが、昨年ギャラクシー賞の選奨委員になってから、最近のラジオCM を聴く機会が多くなりました。

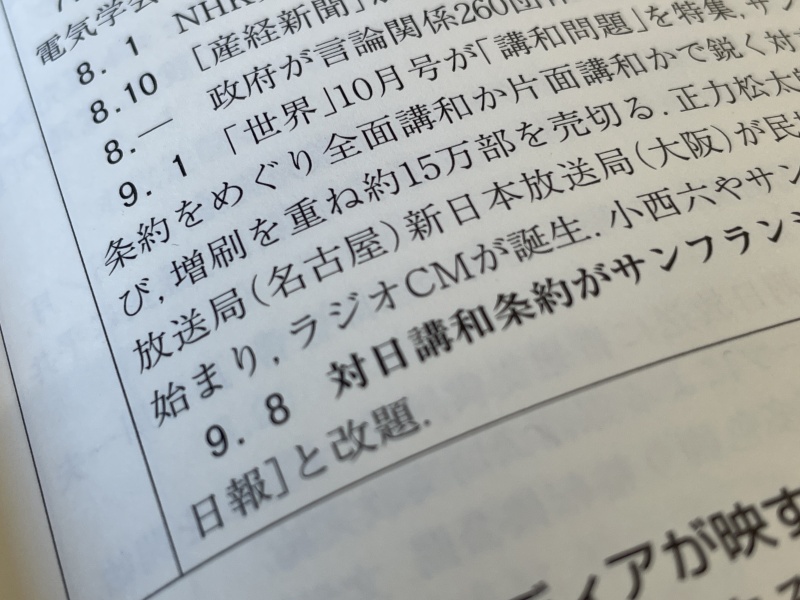

1925年、日本初の「放送」であるNHKのラジオが開局し、1951年9月1日6時30分、日本初の民放ラジオ局である中部日本放送(名古屋・現CBCラジオ)が開局します。そしてその直後の午前7時、日本初のラジオCMが流れることとなります。それはなんと、精工舎の時報CM!日本初のテレビCMとして知られている精工舎のCMですが、実はテレビよりも前にラジオでも、日本初の「放送広告」として、同じく「精工舎の時計がただいま7時をお報せしました。」という内容で流れていたのです。テレビもラジオも、最初のCMが同じ企業だったというのはとても興味深いです。

こうして、テレビCMよりも2年早くスタートしたラジオCMですが、それに関する研究は驚くほど少ないのが現状です。これまで広告研究をしながら、それなりに多くの文献を読んできたつもりではありますが、ラジオCMを専門的に扱った研究はほとんど見かけたことがありません。気になって改めて調べてみたところ、批評誌や業界誌で業界動向などを紹介する記事が多少見つかるものの、学術的な議論は「テレビCMの前史」としての言及にとどまり、独立した対象としての研究はほとんど見当たりませんでした。おそらくその背景には、圧倒的な資料アーカイブの不足があると考えられます。広告全般においてアーカイブの遅れは共通の課題ですが、特にラジオCMは「こぼれ落ちた中でもさらにこぼれ落ちた存在」だと言えるかもしれません。

最後に、最近のラジオCMを聴いていて気づいたことを少しだけまとめておきたいと思います。ラジオCMの最大の特徴は、なんといっても「音だけで勝負する」ということです。当たり前のように聞こえるかもしれないですが、ナレーション、効果音、音楽という三つの要素のみで伝えるという制約のなかで、いかにクリエイティブ性を発揮するか。それがラジオCMの醍醐味だと感じています。

ところが、聴けば聴くほど、耳を疑いたくなる表現が目立ってきました。それは、「ジェンダーステレオタイプがあまりにも露骨に表れている…!」ということです。例えば、「部長!」という呼びかけから始まるラジオCMでは(ラジオCMあるある)、ほぼ例外なく部長の声は男性です。職場を舞台にした会話も、登場人物は男性二人という構成がほとんど。また、キッチンでの効果音とともに登場するのは決まって女性の声。もしこれがテレビCMや印刷広告といったビジュアルがある広告なら、スーツを着せたり、背景にオフィスを描くことで場面設定の説明ができますが、ラジオCMの場合、すべてを音で説明しなければならないため、ついわかりやすい、典型的な描写に頼りがちになるのだと考えられます。

このあからさまなステレオタイプ的な表現は、先ほども触れたように、ラジオCMはアーカイブが非常に乏しく、SNSなどで話題にもなりにくいため、これまでほとんど問題提起されることがなかったと思います。だからこそ、こうした表現が「野放し」にされていたのかもしれません。

とはいえ、ラジオCMには「音だけ」だからこその魅力もあります。聴く人の想像力を掻き立て、それぞれに異なる世界を見せてくれるのです。そんな音声メディアならではの表現力こそが、ラジオCMの本当の力なのではないでしょうか。放送100年のいまだからこそ、ラジオCMのもつ表現力と、その限界、そして可能性に目を向ける必要があるのではないかと思います。

ってことを考えながら、これからはいつもの「アレクサ、ラジオかけて」も、少し耳を澄まして聴いてみようと思っています。

参考文献

土屋礼子編, 2017,『日本メディア史年表』吉川弘文館