博士課程の飯田です。今回はレイモンド・ウィリアムズ(1921-88)のテレビ論で最近、面白いと感じている点を一つ紹介してみたいと思います。

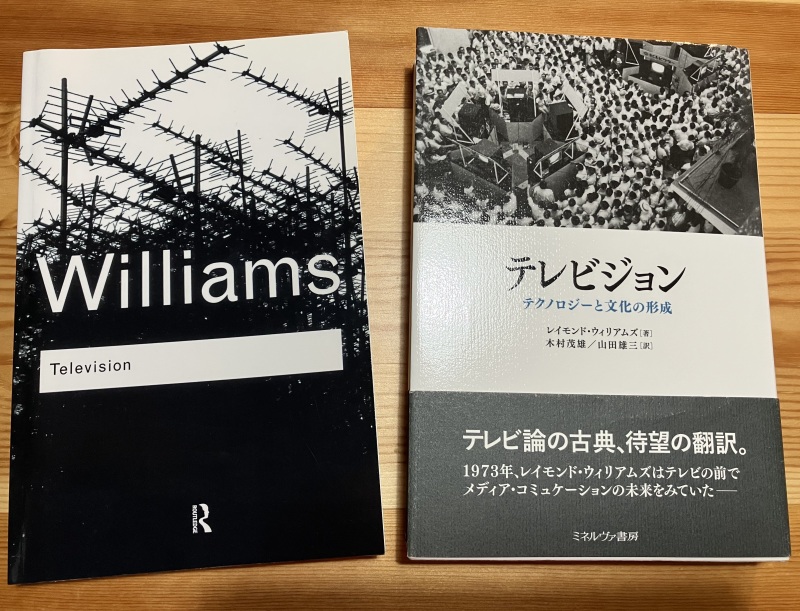

幅広い領域で活躍した英国ニューレフトの文化理論家、ウィリアムズの仕事のなかで、いま私が読み返しているのは1974年に出た『テレビジョン』です。2020年に邦訳が出たおかげでわたし自身、うまく捉えられなかった部分の理解が進みました。メディア環境の変化により、テレビよりも(AIを含む)プラットフォーマーに関心が移っているためか、この画期的な邦訳は大きな話題にこそなりませんでしたが、この本にはプラットフォーマーについても当てはまる「テレビ(放送)の特徴」が書かれています。

それが記述されているのは、1章の「テレビ・テクノロジーの利用に関する社会史」(The social history of the uses of television technology)という節。ウィリアムズは、テレビ(放送)は、それまでの社会にあったコミュニケーションのシステムでは不可能だった社会的ニーズに応えるかたちで開発された新聞や写真などとは違い、受像機を家庭に売り、それに送信するということ自体が目的となって開発されたシステムだった、と指摘しています。

ウィリアムズによると、新聞は、それまでにあった教会(宗教施設)や学校、集会などのコミュニケーションのシステムには応えられない、中央集権化した政治権力や経済界からのメッセージを乗せるためにつくられたといいます。しかしテレビは、それに何を乗せるかという議論はほぼされず、放送機器の供給が先立っていたというのです。

ではなぜテレビは受容されたのか。それは家庭の改良が、、、とウィリアムズは論じていきますが、ここではこれ以上触れません。この議論が面白いのは、この放送の特徴がいまのプラットフォーマーにもある程度みられるのではないか、と思うからです。初期のころはともかく、いまのプラットフォーマーはシステムにどんなメッセージが乗るかには興味を示しません。その一方で、Amazonは電気書籍リーダーを、Metaはゴーグルを、Googleはスマホを、そしてAppleは「テレビ」の仕組みをつくりました。プラットフォーマーが目指す方向性って、少しずつ放送に似てきてません?

ウィリアムズは強調こそしていませんが、別の章ではメディア(本ではテレビ)を分析する際には「社会と文化の全体的なプロセス」(邦訳176ページ)に照らして考察するべきだと述べています。今風に読み替えるなら、これまで支配的なメディアだった放送をつうじて主につくられた文化の変容をとおしてプラットフォーマーとの関係をみていく、ということになるのかなと思います。

放送とプラットフォーマー。この両者のせめぎ合いを横目に見ながら、「それではないもの」としてさまざまな表現活動があらたに生まれていく。そんな闘争とバランス感覚が「メディアの生態系」の要件なんじゃないかと、最近そんなことを考えています。