博士課程の飯田です。

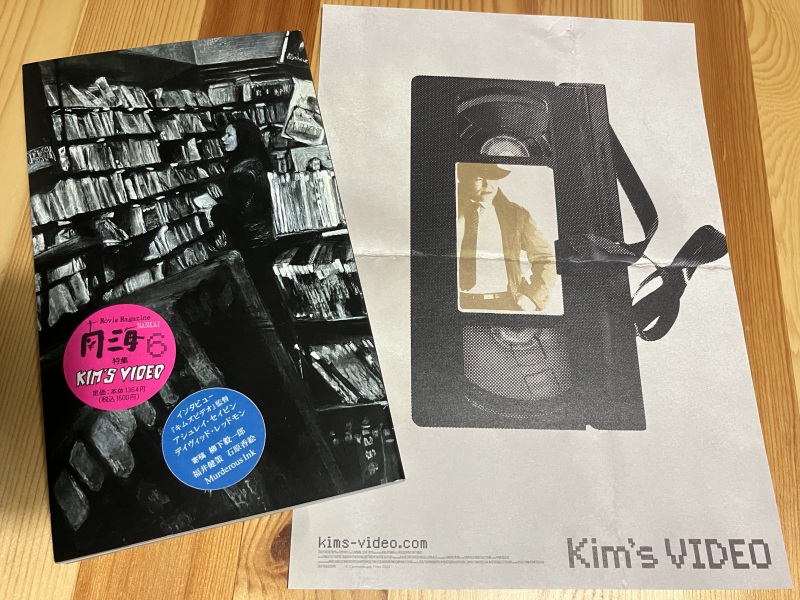

今はサブスクリプションサービスを利用すればいろんな映画や映像作品にすぐ触れることができますが、最近までそんなに簡単ではありませんでした。今月初め、夜の新宿で観た『キムズビデオ』は、VHSビデオの手触りを思い出させ、メディアの「もの」性について考えさせるいい作品でした。

話はNY。とんがった人たちが集まっていた1987年のイースト・ヴィレッジにオープンしたのが、韓国系移民のキム・ヨンマンさんによる「キムズビデオ」という名のレンタルビデオ店。聞いたこともない作品がわんさかあるマニアックな品揃えが特徴で、店員が世界各地の映画祭に参加して手に入れたり、各国大使館に協力を要請したりと入手法はユニークそのもの。海賊版VHSのダビングも当たり前だったようです。そうやってかき集めた数、なんと5万5千本。

25万人の熱狂的な会員(コーエン兄弟もいたとか)に支えられて店は繁栄しますが、デジタルの大波には勝てませんでした。約20年後の2008年、キムズビデオは閉店します。それから数年後‥。会員でもあった監督の「あの膨大なお宝はどこへ行った?」という素朴な疑問から、カメラを手に尋ねまくるドキュメンタリーが始まります。

まだ上映されている作品なのであらすじは省略しますが、VHSとDVDをめぐる物語の隠れテーマは「劣化」だったように思います。デジタルにしておけばデータは劣化しませんが、それを保存したメディアが劣化したら宝の持ち腐れになるわけです。透明なデジタルデータも「もの」の下支えが必要なのです。

『キムズビデオ』のパンフレットでも、「ビデオテープ2025年問題」という話題が取り上げられています。これは、VHSの磁気テープの劣化だけでなく、再生装置じたいの減少や故障などにより、25年以降はVHSに収められた貴重な映像がみられなくなるかもしれないという問題です。ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)も「マグネティック・テープ・アラート」と題した警告を発し、早急な映像のデジタル化を各方面に求めています。

年齢がバレますが、わたしは大学生だった1990年代半ば、レンタルビデオ店で3年ほどアルバイトをしていました。人気のあった映画がビデオ化されると十数本入荷しましたが、借り手が多いと当然なくなります。店に並ぶのは、「貸出中」の札がついたパッケージだけ。「ないの?」と怒られたことが何回もあります。サブスクが当たり前の今では考えられませんが、映像というコンテンツがいかに「もの」と不可分だったかがわかる小さなエピソードといえるかもしれません。

私を採用してくれた店長は大変な映像/音楽マニアでした。発注した自分の好きなVHSやCDで棚をつくることが大好きな人で、その才能を買われて何度も本社勤務を要請されていましたが、「現場が楽しい」と断り続けていました。あの店も、もうなくなってしまいました。

店長はいま、どこで何をしているんだろう?