皆さん、こんにちは。今回のフィールドレビューはM2年のリクが担当させていただきます。

4月22日第4回北京国際映画祭では、1934年のサイレント映画、『神女』(1934、中国)が上映されました。上映されたのは中国電影資料館と黄紀達基金会によってデジタル化されたバーションであり、現場で中国愛楽楽団によってシンフォニー演奏も付けられていました。さらに、同基金会は「神女、烈女、狭女:中国映画における女性像」シリーズ上映会を企画し、『神女』はこのシリーズの中の重要な一部として今年世界中で行う上映ツアーに出展するということです。

このことは、『神女』という映画の中国映画史における位置と意義を再び明らかにしています。一般に、中国映画史で最も傑出したサイレント映画、女優阮玲玉の最優秀作、映画監督吴永刚の代表作だとみなされているのです。

ところで、私が見たのは、中国大陸でDVD化され、出版された完全にサイレントのバーションです。英語バーションにはピアノの音楽を付けられ、さらに今回北京国際映画祭では中国で初めてサイレント映画にシンフォニーオーケストラの現場演奏を付けながら上映されていました。

サイレントからトーキーへの進化によって、視聴者にとっての映画は視覚的なものから視覚+聴覚的なものとなりました。ただし、トーキーによって背景音楽、効果音声、と出演者の人声が様々に入るだけでなく、視覚的な変化も生じていました。例えば、テクスト画面が減り、それがナレーションや同時字幕に変更されます。それに対して、サイレント映画は単なる視聴的なものと言っても、音声が入れられないため、必要に応じて文字テキストを挿入します。このテキストは後の「字幕」と違って、もっと文学性に富んでいるのではないかと考えます。

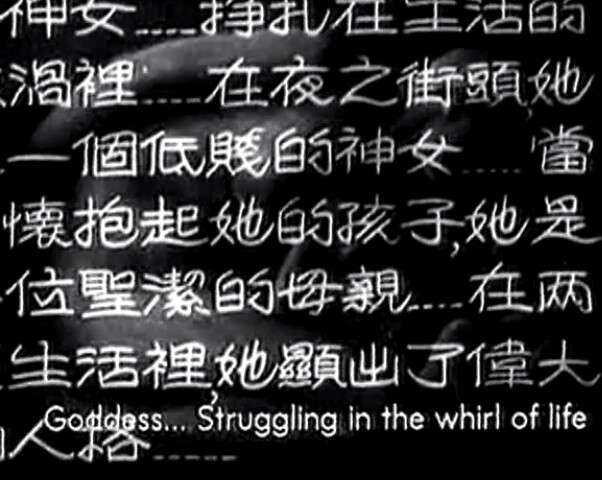

例えば、映画『神女』は13秒ぐらいの文字テキストから映画が始まります。内容は「神女…挣扎在生活的漩涡里…在夜之街头,她是一个低贱的神女…当她怀抱起她的孩子,她是一位圣洁的母亲…在两种生活里,她显出了伟大的人格…」。

まず形式から見てみると、このシーンには文字だけではなく、文字の背景は映画タイトルのシーンにも出てきた懐に子を抱いている母の画像です。一見すれば、雑誌の一頁の既視感と呼べばよいでしょうか。そして、13秒も流しすことで、観衆に十分な読む時間を与えています。つまりキネマのスクリーンで読書しているのです。その意味でのサイレント映画の視覚経験は、読書経験と混在しているといえます。

また内容から分析すると、映画内容の提示だと容易に分かります。もちろん後ほどのドーキー映画にもよくそういう内容提示のナレーションが出てきますが、後者は聴覚経験に入るので、ここでは、同じ視覚経験として映画広告、映画パンフレットとの関連を指摘しておきます。今では「見る」以外の映画経験についての研究も多く出ていますが、むしろサイレントの文字テキストからは「見る」時の「読む」経験について深く語られるだろうと思います。

そして、最初の話題に戻ると、サイレント映画に背景音を付けるのも、単なる視覚の上で聴覚を付け加えるのではなく、聴覚によって、視覚がもたらした感覚は全く違ってくると思い、背景音を付けるのは一種のリメークとも考えられます。